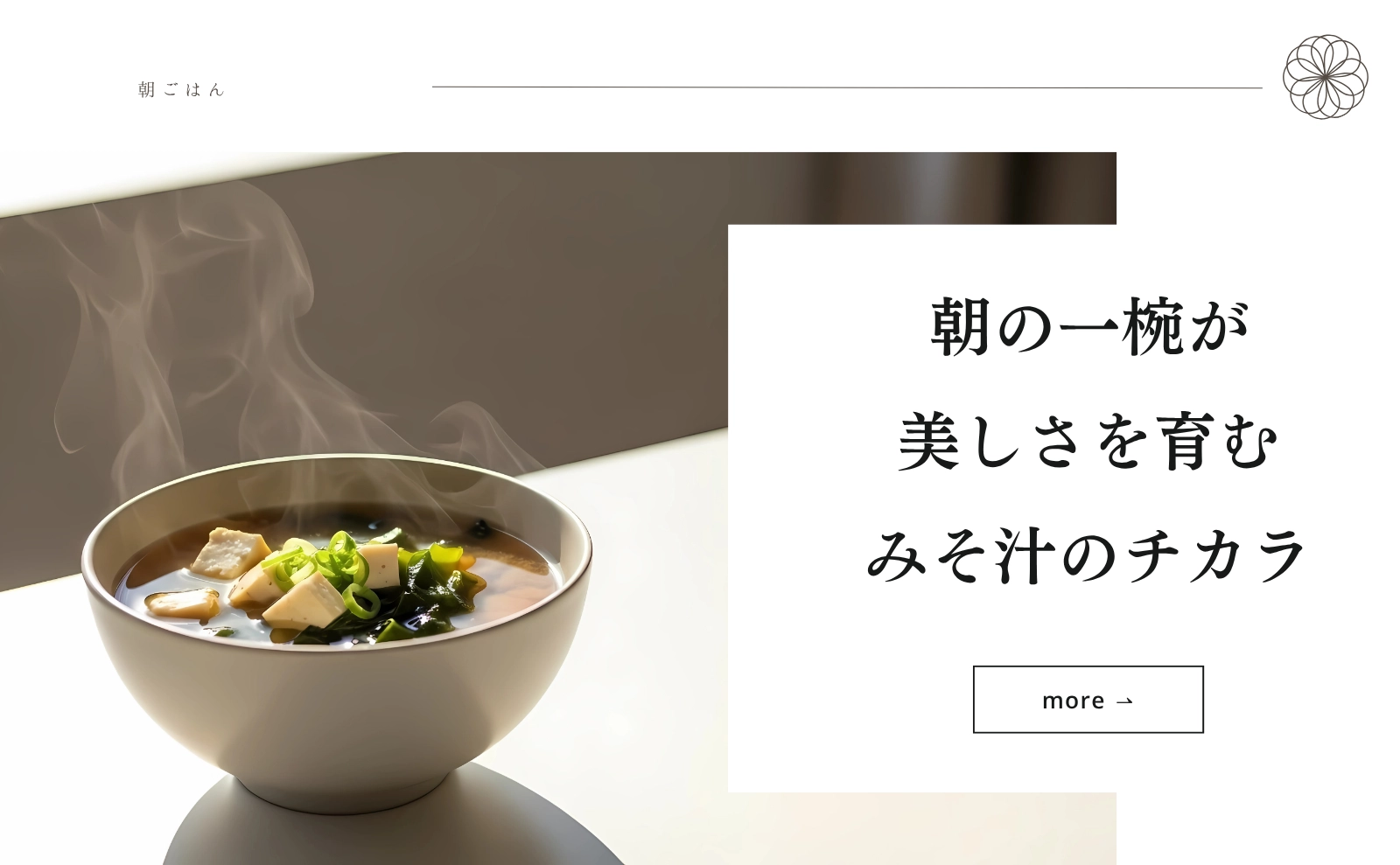

朝食のある暮らし

1日の始まりを、どのように迎えていますか?

コーヒーだけで済ませたり、時間がなくて朝食を抜いてしまう日もあるかもしれません。

けれど、ほんの少し立ち止まって、「朝食」という時間に意識を向けてみませんか?

朝ごはんは、単なる食事ではなく、心と体の目覚めを助ける“内側からのスイッチ”です。

この記事では、中医学や予防医学の視点をもとに、

- なぜ朝食が私たちの健やかさと美しさに大切なのか

- どのような朝食が理にかなっているのか

- そして、どうすれば無理なく続けられるのか

を、やさしく丁寧にご紹介します。

夜の「断食」から、朝の「目覚め」へ

夜、眠っているあいだ、私たちの体は約8〜12時間の“断食状態”にあります。

内臓は前日の食事の栄養を使いながら、老廃物の排出や細胞の修復といった“メンテナンス作業”をこなしてくれています。

そして朝、目覚めた体はまさに「エネルギーが空っぽ」の状態。

そこで迎える朝食は、単なる栄養補給ではなく、内臓をやさしく目覚めさせ、1日を動かし始めるための合図なのです。

体内リズムと健康的な美しさ

朝ごはんをいただくことで、次のような「整え」が自然と生まれます。

- 代謝が高まり、体内時計がリセット

- 自律神経やホルモンバランスが整いやすくなる

- 集中力や活力が増し、日中のパフォーマンスが向上

といった、生理的に大切なリズムが整っていきます。

特に女性にとって、ホルモンバランスの安定は肌や髪、心の調子にも影響を与える大切な要素。

朝の一膳が、“美しさや健やかさを育むきっかけ”になるかもしれません。

中医学が教える「理想の朝食時間」

朝7時〜9時がベストタイミング

中医学には「子午流注(しごるちゅう)」という考え方があり、1日を12の時間帯に分けて、各臓器の働きを見る考え方があります。

この理論によると、

- ・朝7時〜9時は「胃」の時間帯

-

消化器官の働きが活発になり、栄養を吸収しやすいタイミングです。

- ・9時〜11時は「脾(ひ)」の時間帯

-

吸収した栄養を“気(エネルギー)”に変えて全身に巡らせる時間帯。

つまり、朝7時〜9時に食べる朝食は、体にとって最も理にかなっているということ。

このタイミングに、温かく滋味深い食事をとることで、1日が穏やかに始まり、心と体の調和が感じられるかもしれません。

朝食を育む3つのポイント

では、どのような朝食が理想的なのでしょうか?

中医学や予防医学の視点から、次の3つのポイントを意識してみてください。

① 温かく、消化にやさしいものを選ぶ

朝はまだ体温も内臓の働きも完全に目覚めていない時間帯。

そんなときは、味噌汁やお粥、温かいご飯など「温性」の食べ物を選ぶのが理想的です。冷たいスムージーや生野菜は控えめに。

「温めること」「めぐらせること」を意識しましょう。

② たんぱく質と発酵食品をプラスする

納豆や卵、味噌などの発酵食品は、日本人の体にもよく馴染みます。

- 腸を整え、免疫機能の維持を助ける

- 「気(エネルギー)」の源となる

- 満足感が高まり、間食を防ぎやすくなる

手軽にできる「整える一品」を、1つ加えるだけでも変化が実感できます。

③ 「五味」のバランスを意識する

中医学には「五味(甘・酸・苦・辛・鹹)」という、5つの味のバランスを重視する考え方があります。

例え朝食でも、できるだけ偏りなく取り入れると、体の調和が保たれやすくなります。

- 甘 → ごはん

- 酸 → トマト

- 苦 → きくらげ

- 辛 → 生姜、にんにく

- 鹹(塩味) → 味噌

満たされ感が高まり、過食予防にもつながるという嬉しい効果も。

理想の朝ごはんご紹介します

「どんな朝食を選べばいいか、まだピンとこない」という方のために、理想的な朝食をご紹介します。

〈理想の朝食メニュー例〉

- ごはん(少なめに)

- 味噌汁(わかめ・豆腐・ねぎなど具沢山)

- 納豆(たんぱく質)

- トマト(少量)

- 温かいお茶

無理にすべてを揃えなくても、味噌汁+ごはんだけでも充分。

発酵食品や季節の食材を取り入れながら、やさしく内側を整えていきましょう。

さらに詳しく朝食メニューを知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

無理なく続ける「朝食習慣」の育て方

わかってはいても、毎朝しっかり朝食を用意するのは難しい……。

そんな風に感じている方も、きっと少なくないはずです。

でも、朝食習慣は「完璧にやること」よりも、「まずは1つ始めてみること」が何より大切。

たとえば、

- 前夜に味噌汁を作り置きしておく

- 冷凍おにぎりやスープをストックしておく

- 一口だけでも、温かいものを飲む習慣から始める

といったように、「自分にできる形」で朝食を迎える工夫を少しずつ増やしていきましょう。

最初は週に1〜2回でも大丈夫。

無理のない工夫を取り入れて、少しずつ「朝ごはんのある暮らし」を育てていきましょう。

その積み重ねが、いつしか自然な習慣となり、あなたのからだと心を支えてくれるようになります。

おわりに|からだをいたわる朝の一膳を

朝ごはんは、単に「空腹を満たす」ためのものではありません。

それは、わたしを整え、育ててくれるやさしい時間。

ほんのひと工夫で、その一膳がからだを温め、心をゆるめてくれます。

明日の朝、少しだけ早起きして、

温かくてやさしい朝食をゆっくりいただいてみてください。

その一膳が、その“朝のひととき”が、

あなたの毎日を少しずつやさしく整えてくれるかもしれません。