自律神経を整える食べ物とは?

ストレスや気候の変化で、なんとなく気分が落ち込みやすい、眠りが浅い、体が重だるい…。

そんなときこそ、心と体をゆるめる食材選びで、自律神経をやさしく労わって。

こちらでは「現代栄養学」と「中医学」の両方から理にかなった、“自律神経をやさしく整える食べ物”をご紹介します。

▾ この記事で紹介する食材 ▾

自律神経の役割と重要性

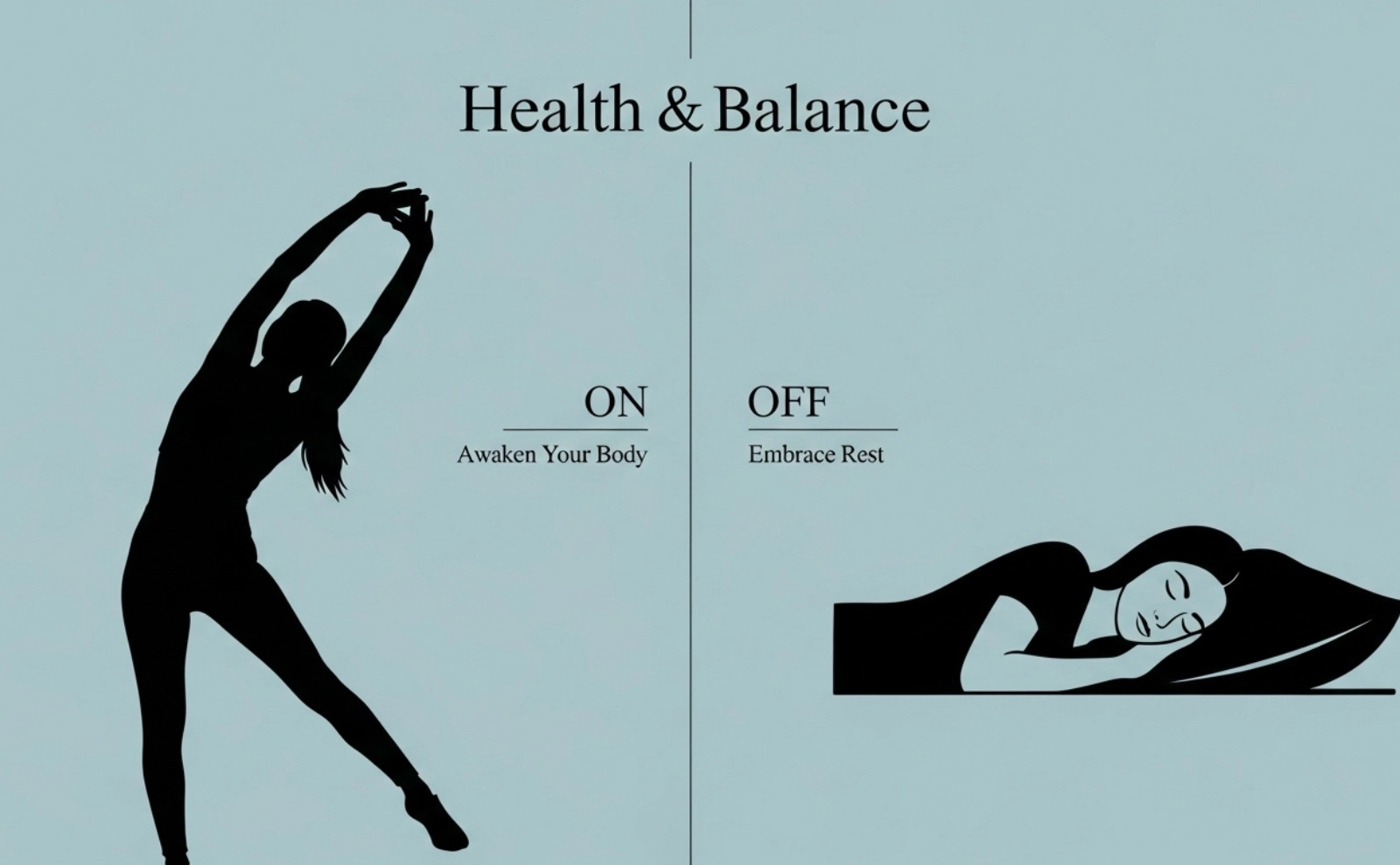

私たちの体は、呼吸や消化、体温調整などを自動でコントロールしています。その大切な役割を担うのが「自律神経」。交感神経と副交感神経がバランスよく働くことで、心身は健やかに保たれています。

- 朝はシャキッと起きて、夜は自然と眠くなる。

- 暑いと汗をかき、寒いと震える。

このリズムを支えているのが「自律神経」です。

活動スイッチの交感神経と、休息スイッチの副交感神経。

このバランスが整うことで、体も心も無理なく動かすことができます。

活動スイッチの交感神経と、

休息スイッチの副交感神経の切り替わり。

このバランスが整うことで、体も心も無理なく動かすことができます。

自律神経の乱れがもたらす影響

自律神経は、仕事や家事の忙しさ、気候の変化、人間関係などによるストレスで、そのバランスは崩れやすくなります。

こんな不調、ありませんか?

- 朝スッキリ起きられない

- 夜眠れない、眠りが浅い

- 体がだるく、やる気が出ない

- 胃腸の調子が乱れやすい

- 頭痛や肩こりが気になる

- 気持ちが落ち込みやすい

これらは「心身のサイン」。ちょっとした心身のゆらぎも、自律神経からのSOSかもしれません。

自律神経を整える食事のポイント

中医学では「気・血・水」のめぐりが乱れると心身のバランスが崩れると考えられ、現代栄養学でも栄養不足や偏りがストレスや不調を招くといわれます。

- 神経伝達物質の材料となる栄養を心がける

- 「気・血・水」のめぐりを整える栄養を意識する

自律神経のバランスは、毎日の小さな選択の積み重ねが大切です。だからこそ日常の食事でサポートしましょう。

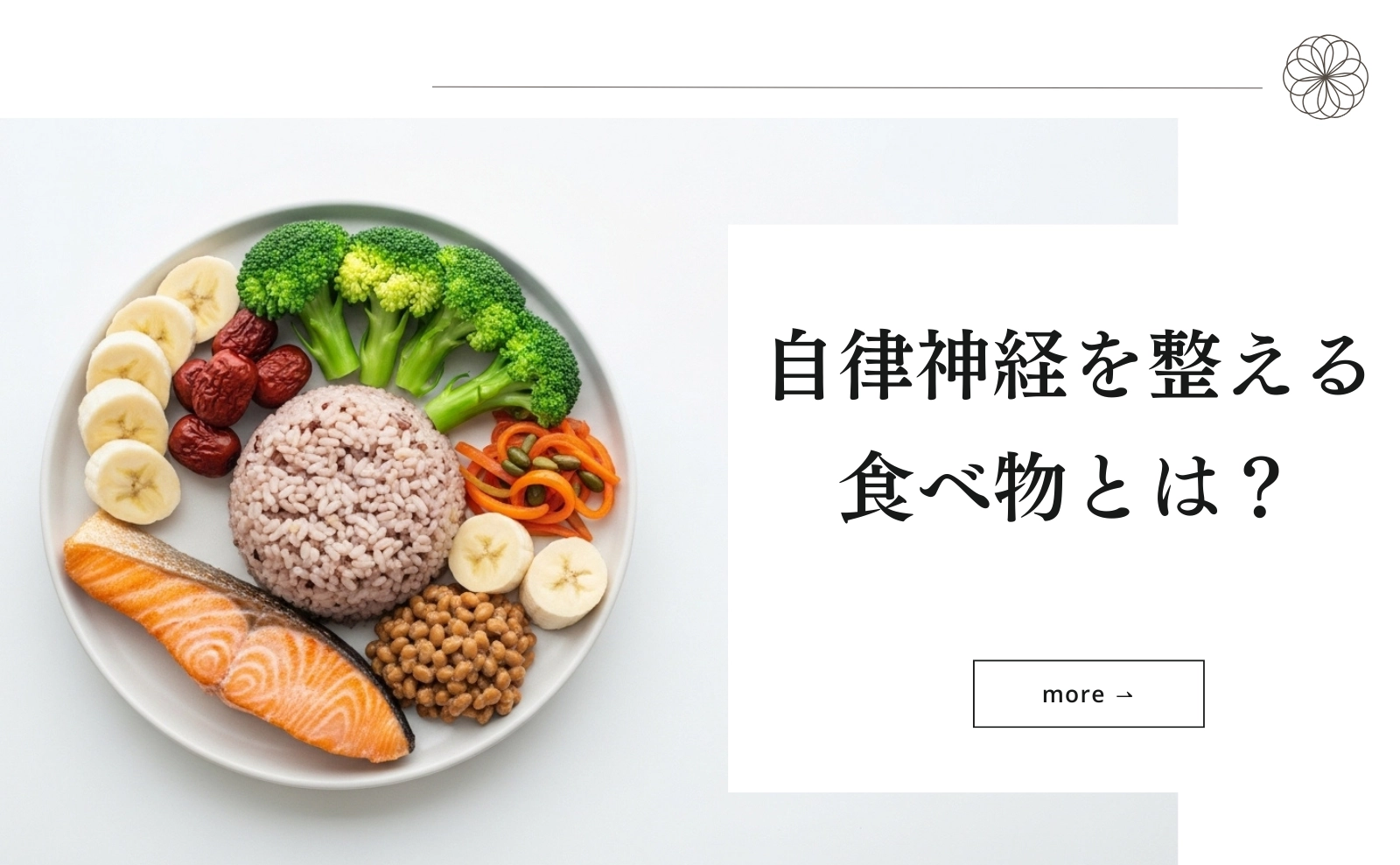

今日から取り入れたい6つの食材

朝は発芽玄米+納豆、なつめをおやつに、バランスよく組み合わせることがポイントです。

自律神経を整える栄養素は?

気持ちを落ち着ける

「GABA食材」

発芽玄米やトマトに含まれるGABAは、リラックスをサポートするといわれています。

- 発芽玄米

- トマト

- なす

- 発酵食品(味噌・漬物・キムチ)

GABAは神経の高ぶりをやわらげる天然アミノ酸。気持ちを落ち着けるはたらきが期待される成分と言われています。

朝食に発芽玄米と味噌汁、夕食にトマトやなすの和え物など、自然と取り入れやすい成分です。

気分の安定に役立つ

「トリプトファン」

納豆・豆腐・バナナなどに含まれるトリプトファンは、セロトニンの材料になるとされ、気分の安定に役立つことがあります。

- バナナ

- ヨーグルト

- 大豆製品

- 鶏むね肉

トリプトファンは「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの材料になる必須アミノ酸。

体内では作ることができないため、食品からの摂取が大切です。

おやつに「バナナヨーグルト」、ランチに「豆腐や鶏むね肉」を取り入れると、1日を通して心のリズムが安定しやすくなります。

神経の働きをサポートする

「たんぱく質&ビタミンB6」

鮭や鶏むね肉などのたんぱく質、ビタミンB6を含むにんにく・バナナは、神経伝達物質の働きを支えます。

- 小魚(しらす・いわし・煮干しなど)

- 鮭

- 鶏むね肉

- にんにく

- 黒ごま

セロトニンやGABAを作るときに欠かせないビタミンB6。

お魚料理に、にんにくやごまと合わせて取り入れれば、心と体の巡りをなめらかにしてくれます。

ストレスに強くなる

「ビタミンC食材」

ブロッコリーやパプリカ、柑橘類に含まれるビタミンCは、ストレスに負けない体づくりを後押しするとされています。

- ブロッコリー

- パプリカ

- イチゴ

- みかん

ビタミンCはストレスに対応するホルモンの合成に欠かせない栄養素。体内では作ることができず、ストレスが多いと消耗されやすいため、日常的に意識して摂ることが大切です。

果物やサラダで手軽に取り入れましょう。赤・黄・緑の野菜を食卓に並べれば、自然と色も気分も明るくなります。

腸から整える

「食物繊維」

腸内環境を整える野菜や海藻、きのこ類。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、自律神経とも深く関わると考えられています。

- さつまいも

- とうもろこし

- きのこ類

- 海藻類

腸内環境が乱れると、自律神経も乱れやすくなります。

食物繊維は不足しやすいため、さつまいもや海藻を加えたり、きのこを汁物に入れたりして、毎日の食事で意識的に補いましょう。

“気”を補給+巡らせて

「緊張をほぐす食材」

中医学では「気」が不足すると疲れやすく、滞ると緊張やこわばりにつながるとされます。

玄米やアーモンド、なつめで気を補い、ハーブティーや香味野菜で気を巡らせ、心身のこわばりを和らげましょう。

- ハーブティー

- 香味野菜(しそ・バジル・セロリなど)

- 玄米

- アーモンド

- なつめ

香りのよいハーブや香味野菜は、心をゆるめて呼吸を深くしてくれる存在。

アーモンドやなつめは中医学で「気・血」を補う食材とされ、現代栄養学でもビタミンやミネラルが豊富な食材です。

リラックスしたい夜や、気持ちを切り替えたいときに取り入れると、緊張をふわりとほどいてくれます。

おすすめ食材まとめ

自律神経に悪影響を与える食品

控えたい食材リスト

- 脂っこい揚げ物

- 添加物が多い加工食品

- 甘いジュースや菓子類

トランス脂肪酸を含む食品

マーガリンやショートニング入りのパン・お菓子はできるだけ控えましょう。

カフェイン摂取の注意点

コーヒーやエナジードリンクは、摂りすぎると交感神経が優位になりすぎることがあります。リラックスしたいときはハーブティーや麦茶もおすすめです。

おわりに

自律神経を整えるコツは、

「ひとつの食材に頼らず、バランスよく組み合わせること」。

“おいしく食べながら整える”ことが、いちばん続けやすい健康法です。

今日の食卓に、発芽玄米を取り入れてみる。お味噌汁をひと椀添える。なつめをおやつにする。

その日の気分や体調に合わせて、季節の野菜や発酵食品、たんぱく質を組み合わせ、毎日の食事を工夫してみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。